技術コラム(第16回) 電子部品について

今回は、技術コラム第14回「基板について」で紹介した中でふれた電子部品について説明したいと思います。

電子部品とは

電子部品とは、名前の通りで電気製品に使用される部品のことです。

まず、電子部品を大きく3つに分けると「能動部品」「受動部品」「機構部品」の3つに分ける事が出来ます。

① 能動部品

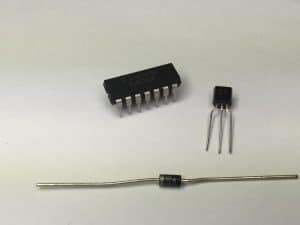

主に、半導体のことを指し入力と出力を持っていて、与えられた指示に対して供給された電力を使用者の目的に合うように作り出す機能を持ち、言うなれば回路の主役です。

例(IC、トランジスタ、ダイオードなど)

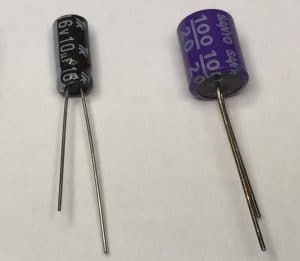

② 受動部品

与えられた指示で自身から機能することは無いが、能動部品と組み合わされることで機能します。

言うなれば、能動部品が主役に対して脇役の機能を果たしています。

例(抵抗、コンデンサなど)

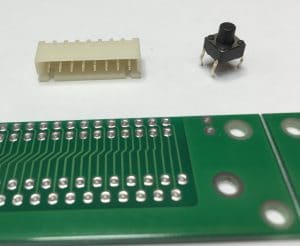

③ 機構部品

素子を接続したり固定したりするための部品です。

回路を設計したとしても、部品を無視して組み立てることは出来ません。

例(コネクタ、基板、スイッチなど)

これらの部品がないと電気製品は動く事はありません。

上記の部品を扱う際には、各部品の特徴を知っておかなければなりません。

電子部品の扱いにおいてのポイント

電子部品には多くの種類の部品があります。それぞれに使い方があり、全てを知る必要はないですが知っていればタメになる事が多いでしょう。

今回は、電子部品を扱う事において大まかなポイントを説明します。

① 部品の種類

同じ部品でもいくつかの種類があります。更に種類によっては特性に特徴があり、その特徴を知りながら使うことがより良い性能を引き出します。

(例)前章で紹介したような部品(コンデンサ、ダイオード等)

② 規格

各部品には部品を使う為に考慮しなければならない規格が定められています。

(例)コンデンサ JIS C 5101-22, 可変抵抗器 JIS C 5260-5-2

③ 絶対最大定格

各部品には、絶対最大定格というものがあり、電圧、電流、温度、消費電力の上限が決められており、範囲内で使う事で安心して使用できます。これを超えてしまうと部品破壊につながります。

また、絶対最大定格に余裕を持って使うことをディレーティングといい、部品の特性を更に活かす事ができます。

(例) Voltage for any pin Vt 1.0 to +7.0 V

④ 寸法、取り付け方法

各部品には同じ種類でも大型のものや小型のものもあり、特徴を知った上で使い分けます。

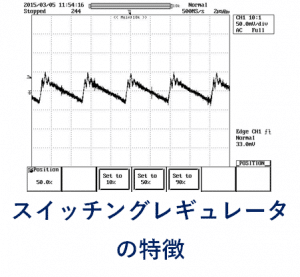

⑤ 熱への考慮

電子部品の多くは発熱する特徴があります。特に電源や大電流を扱う部品については、放熱を充分に注意しておくことが必要になります。

終わりに

今回は、電子部品についてまとめました。

普段、様々な用途で使われている電気製品には欠かせないパーツの一つと言え、組み込みの業界でも多くの電子部品を使い回路に組み込んだりしているでしょう。

組込開発.comでも、様々な電子部品を扱った回路設計や製造の開発実績がありますので、何かお困り事やお考えのシステムがありましたら是非、組込開発.comまでお問い合わせ下さい。

投稿者プロフィール

- メインはソフト担当ですが、筐体設計も担当します。プログラミング言語はPythonやC言語の経験が多いです。また、たいチャレ(詳細は右バーナー参照)にも参加しており、日々、様々なことを学びながら業務に取り組んでいます。

最新の投稿

技術コラム2022年12月26日技術コラム(第29回)3Dプリンタについて ~部品強度について~

技術コラム2022年12月26日技術コラム(第29回)3Dプリンタについて ~部品強度について~ 技術コラム2022年12月26日技術コラム(第28回)Raspberry Pi 3B+の使い方 ~ROM化編~

技術コラム2022年12月26日技術コラム(第28回)Raspberry Pi 3B+の使い方 ~ROM化編~ 技術コラム2022年12月22日技術コラム(第27回)Raspberry Pi 3B+の使い方 ~セキュリティー設定編~

技術コラム2022年12月22日技術コラム(第27回)Raspberry Pi 3B+の使い方 ~セキュリティー設定編~ たいチャレ2022年12月22日2022年 たいチャレ日誌 ~オーディオプレイヤー開発前編>~

たいチャレ2022年12月22日2022年 たいチャレ日誌 ~オーディオプレイヤー開発前編>~